本公众号为一线语文教师个人原创公众号嘉正网 ,所有文章均为个人独立撰写,欢迎点击上方的“水寒说语文”关注。

2025年第四十五期(总第918期)

最近,电视剧《长安的荔枝》大火,正好又是荔枝成熟的季节,然后有关“荔枝”的话题就热起来了。

比如,看到一个短视频说,苏轼的诗中说“日啖荔枝三百颗”,是他没听懂粤语,人家粤语的说法是“一啖荔枝三把火”,苏轼完全把意思弄拧巴了。

这个说法挺新颖,但是是真的吗?简单做一点儿研究就清楚了。

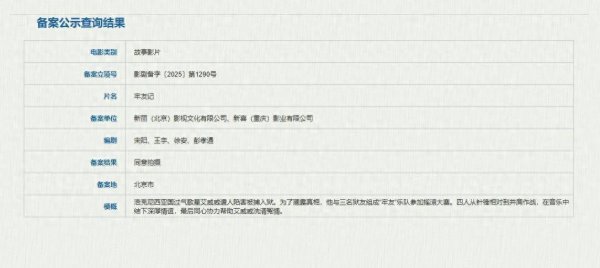

先来看苏轼这句诗的出处:

惠州一绝 【北宋】苏轼 罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。 日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

这首诗又名《食荔支》,是一组两首诗中的第二首。在第一首诗之前还有一个引子,说明写这组诗的缘由。

惠州太守东堂,祠故相陈文惠公。堂下有公手植荔支一株,郡人谓之将军树。今岁大熟,赏啖之馀,下逮吏卒。其高不可致者,纵猿取之。 丞相祠堂下,将军大树旁。 炎云骈火实嘉正网 ,瑞露酌天浆。 烂紫垂先熟,高红挂远扬。 分甘遍铃下,也到黑衣郎。

不逐句翻译了,这第一首诗主要意思就是写荔枝外形如何漂亮,味道如何鲜美。第二首的主旨也与第一首基本相同。

为什么苏轼会“跑”到岭南呢?他可不是出差,他是被贬官流放到此地的。

宋哲宗绍圣元年(1094年)苏轼被人告以“讥斥先朝”,于是被贬岭南,“不得签书公事”。绍圣三年(1096年),苏轼写下了这一组诗。因为在岭南待得久了,所以流连风景,体察风物,对岭南产生了深深的热爱之情。

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”意思是说“如果每天吃三百颗荔枝,我愿意永远都做岭南的人。”如果改为“一啖荔枝三把火”,美味的荔枝一吃就上火,没办法尽情享受荔枝的美味,那还怎么可能“不辞长作岭南人”呢?

不能把“日啖荔枝三百颗”当成事实的叙述,这句话不过是采用了夸张的修辞方法,极言荔枝美味而已。如果你能结合着苏轼被贬官的背景,来理解他此时的心态,也会从诗句中读出一丝淡淡的无奈与悲凉。

只不过,旷达的苏轼,把人生的种种挫折遭际,都化作了自嘲,最终选择与自己和解。于是,才有了后来的《自题金山画像》这首诗,算是对一生的总结。

自题金山画像 【北宋】苏轼 心似已灰之木,身如不系之舟。 问汝平生功业,黄州惠州儋州。

回到“日啖荔枝三百颗”与“一啖荔枝三把火”上来。

苏轼在惠州两年半以上,和当地的百姓相处很好,不可能不懂当地方言。苏轼在惠州写了好几首关于荔枝的诗歌,都是在赞美荔枝的美味,可以说与“日啖荔枝三百颗”所表达的意思一脉相承。

另外,苏轼被贬的惠州属客家方言区,而非粤语(广府话)核心区。“一啖荔枝三把火”是广府地区的民间俗语,意指荔枝性热,多食易上火。这个说法的出现从文献记载看,要远远晚于苏轼生活的北宋,直至明清时期才出现。说是苏轼不懂粤语,于是误用了俗语,完全没有任何道理可言。

但为什么又有很多人会相信这个“奇葩”的说法呢?无非是借助了谐音梗,把方言和著名诗句巧妙地联系在一起,造成一种幽默的表达效果,加速了以讹传讹而已。

我的视频号,持续更新中,欢迎关注。《古文观止》的在线公益课已经讲到第四十三讲,每一讲都有直播回放。就在视频号“水寒说语文”的“直播回放”这个栏目就可以看到。有兴趣的朋友可以关注了公众号、视频号,来听一听。

欢迎关注我的新书《用减法教语文》,书中有很多能够反映我的教育思想的鲜活课例。具体内容可以点击下面的文章链接:

之前还写过另外一本书:《减法教育》,具体可以参见下面的文章链接:

图片来自网络,如涉版权,请联系删除

欢迎分享,若公众号转载,请联系授权

顶级配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。